Perché si chiama Sinigaglia? Lo stadio, l’uomo, l’identità di una città

A Como non diciamo «vado allo stadio». Diciamo «vado al Sinigaglia». E chi non è di qui magari non ci fa caso, ma per noi è naturale. Perché quel nome non è solo una dedica. È un pezzo di storia. È un simbolo. È un lascito.

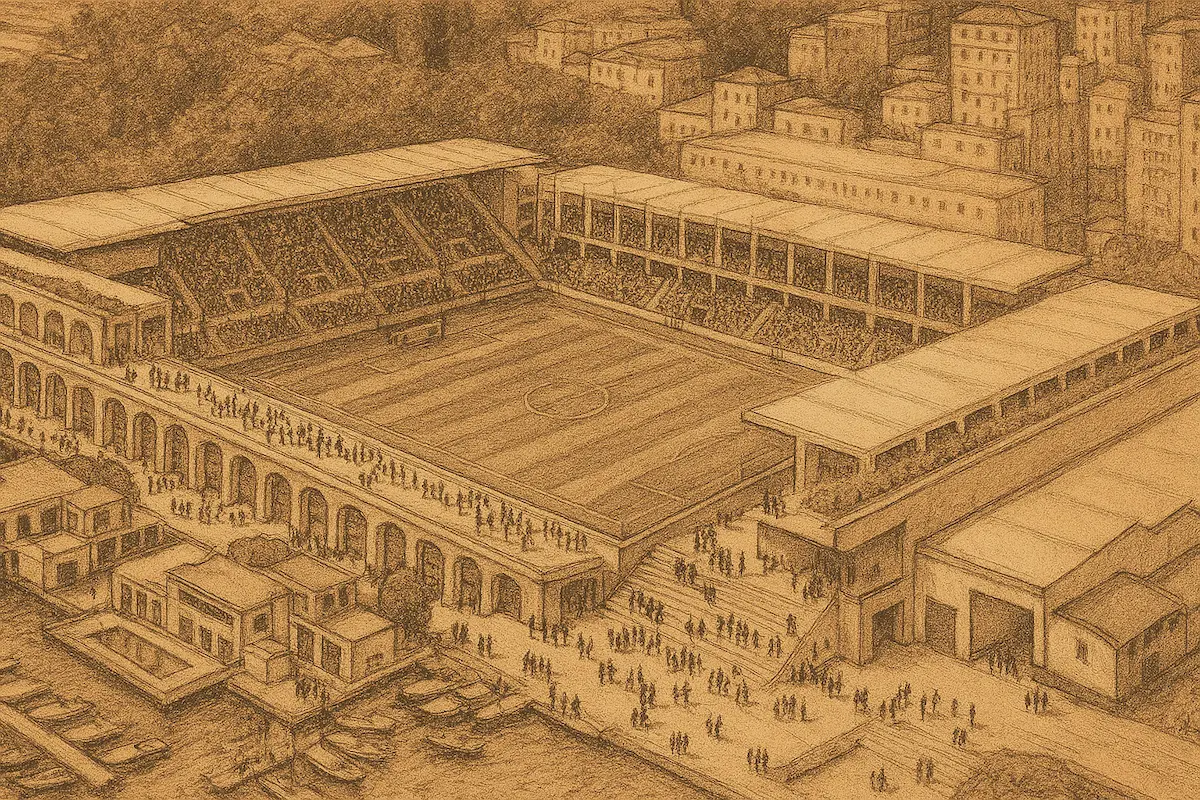

Oggi, mentre la città discute del futuro dell’impianto — tra piani di ristrutturazione, rendering in 3D, investimenti internazionali e sogni di notti europee — è il momento giusto per ricordare perché si chiama così. Perché prima di ogni dibattito tecnico, ogni valutazione urbanistica, ogni calcolo su posti auto e licenze UEFA, c’è un uomo che ha dato tutto, e non solo per lo sport.

Giuseppe Sinigaglia nasce a Como nel 1884. Cresce con il lago nel sangue, il remo tra le mani e lo sguardo rivolto lontano. A vent’anni è già un fenomeno del canottaggio. Vince tutto quello che c’è da vincere: Campionati italiani, europei, mondiali. Diventa una leggenda. Ma non si monta la testa, non cerca riflettori. È uno di quei rari uomini che non si accontentano della gloria personale, che sanno che l’esempio vale più di mille medaglie.

Nel 1915 l’Italia entra nella Grande Guerra. E Giuseppe, nel pieno della sua carriera sportiva, non ci pensa due volte: si arruola volontario nel Regio Esercito e viene assegnato al 2º Reggimento dei Granatieri di Sardegna (a lui è infatti intitolata la sede dei Granatieri Comaschi all’interno della Canottieri Lario). Lascia il lago, lascia i remi, lascia la vita comoda per andare a combattere. E lì, al fronte, diventa eroe. Muore il 10 agosto 1916 durante un assalto sul Monte San Michele, sul Carso. Gli sparano mentre guida i suoi uomini all’attacco. Aveva 32 anni. Riceverà la Medaglia d’Argento al Valor Militare. Ma non tornerà mai più a casa.

Ecco perché, quando si decise di costruire lo stadio cittadino, non ci furono dubbi: il suo nome sarebbe vissuto lì, tra quelle mura, su quel prato. Perché Giuseppe non rappresentava solo lo sport, ma lo spirito più alto della città: coraggio, umiltà, dedizione, senso del dovere.

Quel nome è rimasto. È diventato parte del nostro linguaggio. Ma col tempo, come spesso accade, il significato si è affievolito. Oggi c’è chi parla del “Sinigaglia” senza sapere nemmeno chi fosse Sinigaglia. E questo è un errore. Perché una città che dimentica i propri eroi smette di essere comunità e diventa solo un agglomerato di interessi.

Il dibattito sullo stadio, dunque, non può prescindere da questo. Ristrutturiamo, ammoderniamo, apriamoci al mondo. Ma non perdiamo l’anima. Non cancelliamo il senso di appartenenza. Non svuotiamo di significato un luogo che, per chi è nato e cresciuto qui, rappresenta molto più di un impianto sportivo.

E se un giorno i nostri figli torneranno a chiedere: «Papà, perché si chiama Sinigaglia?», che la risposta non sia solo «perché si chiamava così». Ma «perché era un grande uomo. Uno di noi. Uno che ha dato la vita per ciò in cui credeva. E noi, da comaschi, non lo dimenticheremo mai.»